Allgemein

Um nachvollziehen zu können, wie Dokumente für Menschen mit Sehbeeinträchtigung barrierefrei gemacht werden müssen, ist es hilfreich, die Arbeitsweise von Menschen mit Sehbeeinträchtigungen zu kennen. Dabei kann man grob zwei grundlegende Arbeitsweisen unterscheiden:

- Personen, die sich Formeln mit Bildschirmvorleseprogrammen (Screenreader) anhören oder taktil auf der Braillezeile lesen. Dies sind häufig Personen mit Blindheit oder hochgradiger Sehbehinderung.

- Personen mit Sehbehinderung, die ausschließlich visuell arbeiten und dazu beispielsweise eine Vergrößerungssoftware nutzen.

Außerdem gibt es Personen mit Sehbehinderung oder gesetzlicher Blindheit, die beide Arbeitsweisen verwenden und diese für unterschiedliche Aufgaben einsetzen. Daher sollten Sie zuerst herausfinden, mit welcher Arbeitsweise die Person, für die Sie die Materialien aufbereiten, arbeitet.

Arbeitsweise Audio/Taktil

Die Arbeit mit mathematischen Inhalten ist für blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen, die Bildschirmvorleseprogramme (Screenreader) und andere assistive Technologien nutzen, besonders anspruchsvoll. Mathematische Formeln und Strukturen sind in ihrer visuellen Darstellung oft komplex und werden in Standard-Software nur eingeschränkt unterstützt. Daher sind spezifische Arbeitsweisen und Techniken erforderlich, um mit mathematischen Inhalten effektiv arbeiten zu können.

Hier sind einige der wesentlichen Herausforderungen und Arbeitsweisen:

1. Lineare Darstellung von Formeln:

Da Screenreader Inhalte zeilenweise vorlesen, müssen komplexe mathematische Ausdrücke umgewandelt werden. Formeln werden dafür in eine lineare, zugängliche Form gebracht, etwa durch LaTeX oder eine XML-basierte Schreibweise (z. B. MathML), die Screenreader interpretieren können. Bei einer guten Umsetzung erlaubt dies eine verständliche und hierarchische Darstellung von Formeln. Da hierfür allerdings kein Standard existiert, nutzen Studierende mit Blindheit je nach ihrem Hintergrund unterschiedliche Schreibweisen. XML-basierte Schreibweisen sind strukturierte Textformate, die auf der Extensible Markup Language (XML) basieren und Daten in einer hierarchischen Struktur darstellen.

Verwendung von LaTeX:

Die LaTeX-Schreibweise wird im deutschsprachigen Raum häufig als Mathematikschrift verwendet. Sie bietet eine international anerkannte, sprachunabhängige und lineare Darstellung mathematischer Inhalte. Die lineare Struktur macht Formeln und Texte durch Screenreader und Braillezeile zugänglich. Da LaTeX auch im wissenschaftlichen Kontext von sehenden Personen häufig genutzt wird, ermöglicht es den einfachen Austausch von Inhalten. Zudem lassen sich LaTeX-Dokumente problemlos in Formate wie PDF konvertieren, was eine barrierefreie Kommunikation zwischen sehenden und sehbehinderten Personen fördert. Ein Nachteil von LaTeX-Code ist, dass er häufig überflüssige Formatierungsinformationen enthält und damit schwer verständlich ist.

Verwendung von MathML und MathJax in HTML-basierten Formaten (EPUB, HTML):

MathML (Mathematical Markup Language) ist ein Web-Standard, der mathematische Inhalte so strukturiert, dass Screenreader sie vorlesen können. MathJax wiederum ermöglicht die Einbindung von MathML in Webseiten und hilft dabei, mathematische Formeln in einer zugänglichen Form anzuzeigen. Beide Technologien sind zentral für den Zugang zu Mathematik im Web-Kontext.

2. Grafiken in ertastbarer Form:

Grafiken sind für Menschen mit Blindheit nicht zugänglich. Daher ist es notwendig, dass diese textuell beschrieben werden. Für geometrische und grafische Darstellungen werden zusätzlich häufig taktile (ertastbare) Grafiken oder 3D-Modelle eingesetzt. Solche Materialien unterstützen das räumliche Verständnis mathematischer Objekte und Konzepte, die in rein linearer oder audio-basierter Form schwer verständlich wären.

Zusammenfassung – Arbeitsweise Audio/Taktil

Zusammengefasst erfordert der Zugang zu Mathematik für blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen spezialisierte Technologien, spezielle Code-Standards und oft eine kreative Arbeitsweise. Der Einsatz assistiver Technologien und alternativer Darstellungsformen ermöglicht ihnen eine weitgehend selbstständige Arbeit mit mathematischen Inhalten und trägt entscheidend zur Inklusion in den MINT-Fächern bei.

Arbeitsweise Visuell

Sehbehinderungen können sehr unterschiedlich sein. Daher müssen mathematische Inhalte auf die visuellen Bedürfnisse von Menschen mit Sehbehinderung angepasst werden. Eine zentrale Rolle spielen dabei serifenfreie, gut lesbare Schriftarten (z. B. Arial oder Helvetica), die bei geringer Sehfähigkeit und mit Vergrößerungshilfen leichter lesbar sind. Probleme bereiten hoch- und tiefgestellte Elemente sowie Brüche, die normalerweise kleiner gedruckt werden und dann trotz Vergrößerung schwer lesbar sind. Dies macht ein ständiges Hinein- und Herauszoomen mit der Bildschirmlupe erforderlich. Die Größe der Schrift sollte daher bei Formeln möglichst gleichbleiben.

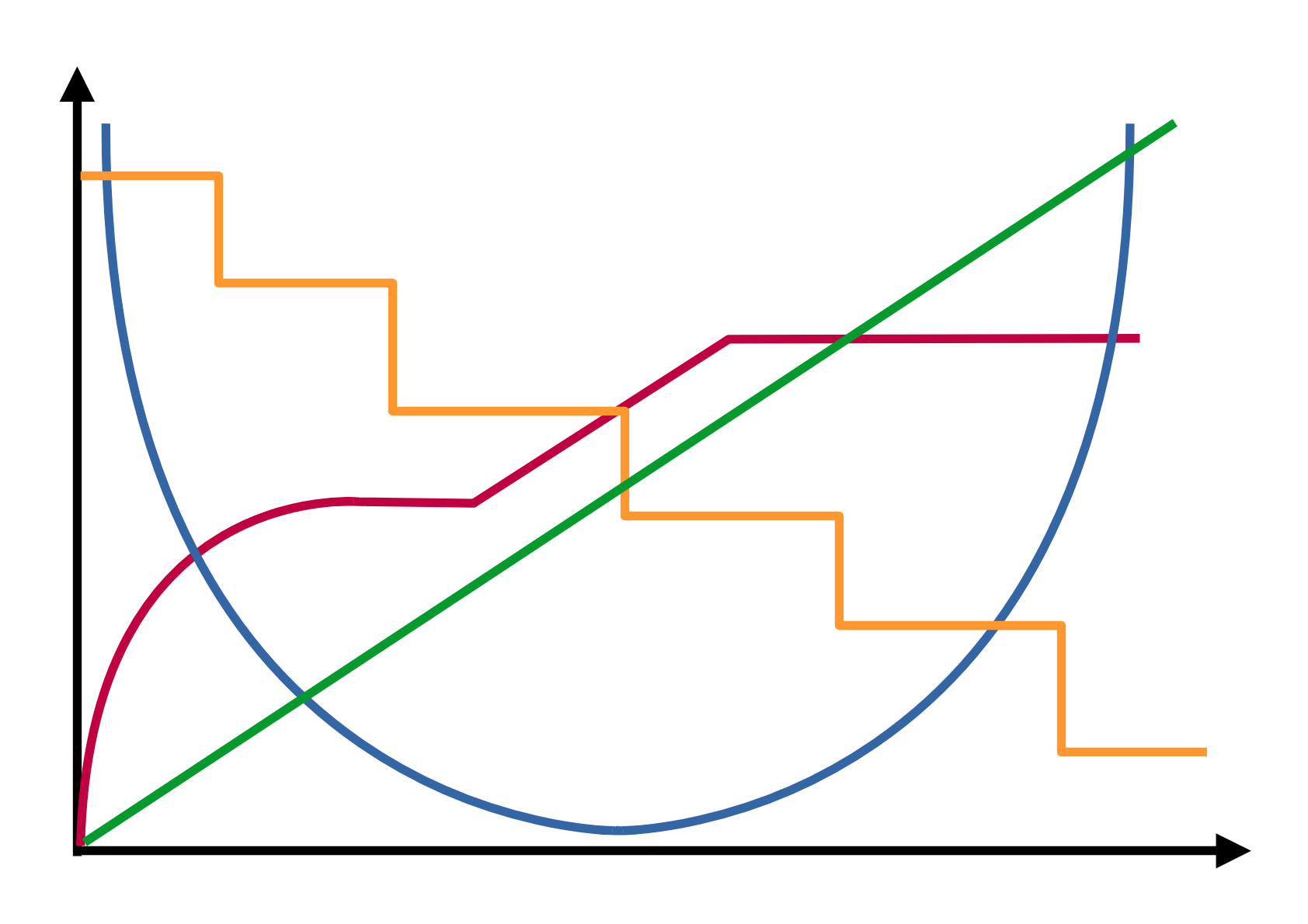

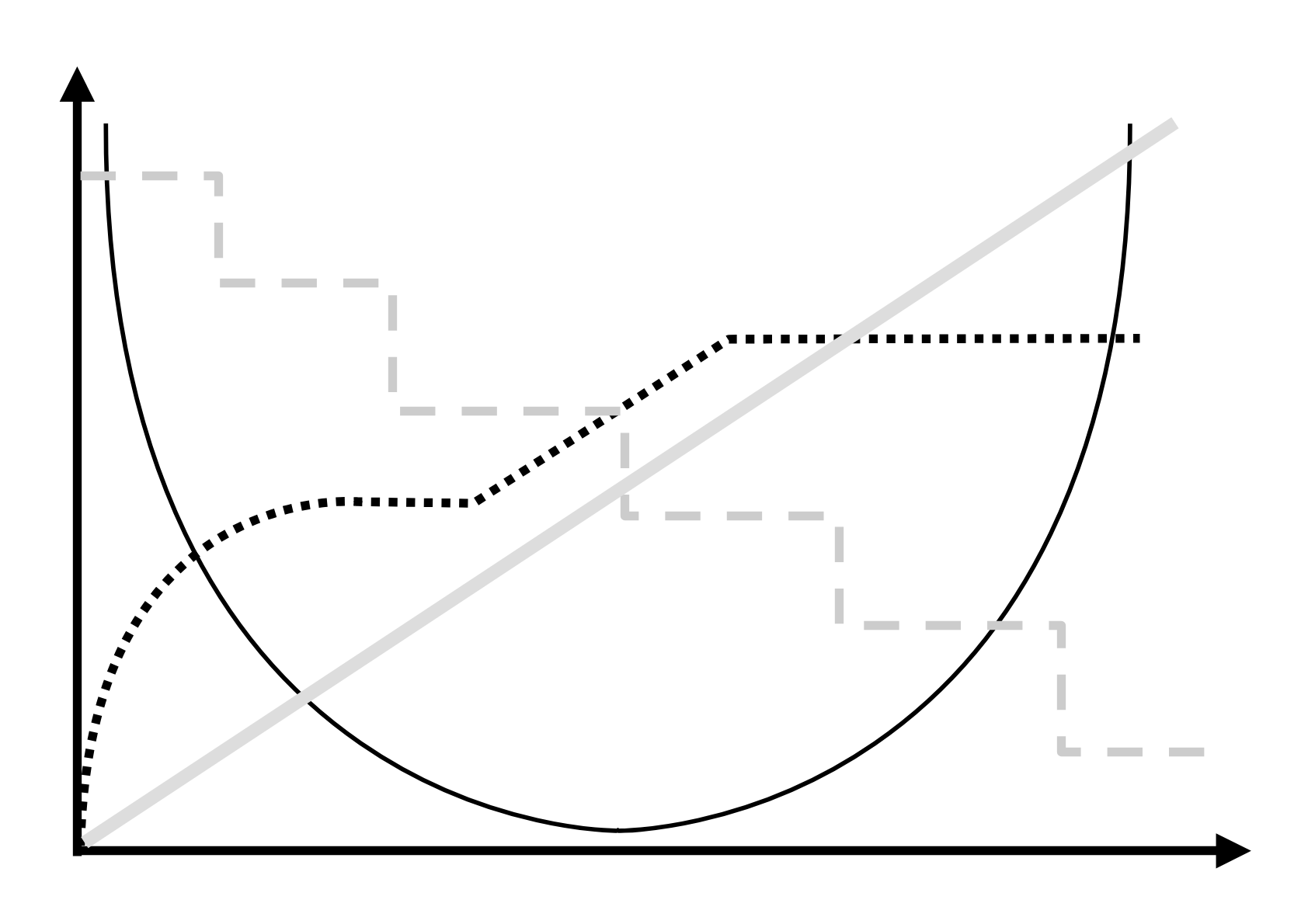

Neben der Auswahl der Schriftarten erhöhen hohe Kontraste die Lesbarkeit von Dokumenten. Mathematische Inhalte sollten daher kontrastreich dargestellt werden, zum Beispiel schwarze Schrift auf weißem Hintergrund. Zudem sollten Farben niemals die alleinigen Bedeutungsträger für Inhalte sein – beispielsweise zur Kennzeichnung von Variablen oder Ergebnissen – da diese Information für Nutzende mit Farbsehschwäche oder beim Einsatz von Bildschirmleseprogrammen verloren gehen kann. Stattdessen sollten strukturelle oder textuelle Hinweise verwendet werden, die auch in Schwarz-Weiß-Darstellungen erhalten bleiben.

Durch diese Anpassungen der Darstellung wird gewährleistet, dass mathematische Inhalte auch für Personen mit Sehbehinderung gut erfassbar und verständlich bleiben, ohne dass kontinuierliche Anpassungen der Vergrößerung oder Bildschirmeinstellungen erforderlich sind.

Bitte beachten Sie bei der Aufbereitung von Dokumenten, dass manche Personen auch auf eine kombinierte Darstellung zurückgreifen. Dabei wird z.B. sowohl eine linearisierte Schreibweise (LaTeX, etc.) als auch eine visuelle Darstellung genutzt, um ein geringes Sehvermögen mit Blindenarbeitstechniken zu verbinden.